『論語』は中国の古典です。倫理、社会、人間についてさまざまな教えが書かれています。『論語(ろんご)』の最初にある「学而篇(がくじへん)」の冒頭を読み、『論語』の内容と作者の孔子を紹介します。

エシカル(倫理的)な生き方や働き方とはどういうものでしょうか? 今回の記事ではそれを『論語』という本に探してみます。

今の中国をふくむ東アジアでもっとも有名な古典といえば『論語(ろんご)』です。およそ2500年前に中国に生きた教育者・孔子(こうし)やその周辺の人々の言行を、後世の人が書きとめ、まとめた本です。

論語とは?

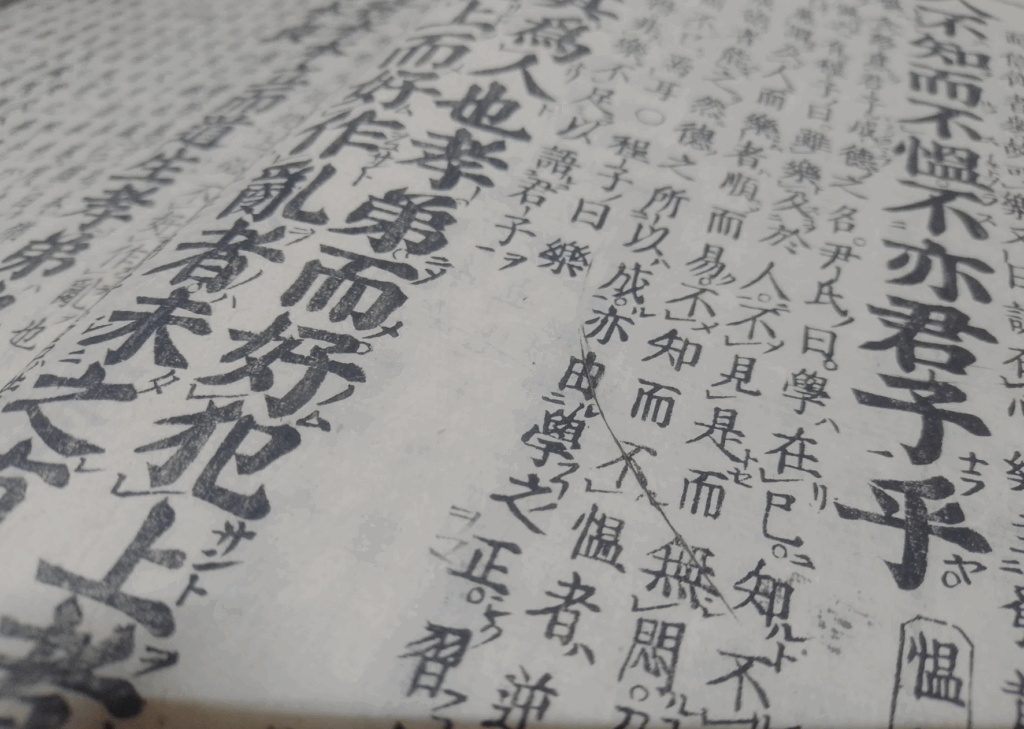

『論語』には、たくさんの文章が収められています。短い文章だと「子曰君子不器」のたった6文字のものもあります。『論語』には「学而(がくじ)」から「尭曰(ぎょうえつ)」まで全20篇(20のまとまり)、約500章(500の文章)があります。しかし、古代中国語の原文と日本語の現代語訳、解説を含めても文庫本1冊にじゅうぶん収まる分量です。全部を読んだことがある人は少ないようですが、「義を見てせざるは勇なきなり」や「温故知新(おんこちしん)」といった言葉は多くの人に知られているものではないでしょうか。これらも『論語』の中に収められた言葉で、孔子が言ったとされています。

『論語』は中国で生まれた本です。日本には3世紀末(285年)には伝わったとされており、学問の基本として長いあいだ尊敬され、大切にされてきました。江戸時代以降には多くの注釈書(ちゅうしゃくしょ。解説する本)が刊行され、伊藤仁斎(いとう じんさい)『論語古義』、荻生徂徠(おぎゅう そらい)『論語徴(ろんごちょう)』など中国で高く評価されるような独特の注釈も出現しました。

明治以降では特に実業家・渋沢栄一(しぶさわ えいいち)が『論語』と商業とについて書いた本『論語と算盤(そろばん)』が有名です。角川ソフィア文庫で手軽に手に入ります。渋沢栄一は今の一万円札に描かれている人物です。明治維新の後の日本で、数多くの企業や社会事業を興してゆく間、『論語』を参考にしました。

渋沢は『論語と算盤』で「論語には己を修め人に交わる日常の教(おしえ)が説いてある」と言っていますが、よく内容をあらわした言葉だと思います。

『論語』の「学而篇」を読む

この記事では「学而篇(がくじへん)」を読みだしてみましょう。「書き下(くだ)し文(古代中国語を日本語になおした文)」を何度か音読してみると、リズムを感じられて楽しいですよ。

●原文

子曰學而時習之不亦説乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不慍不亦君子乎

●書き下し文(※)

子(し)の曰(のたまわ)く、学んで時(よりより)之(これ)を習わす。また説(よろこ)ばしからざらんや。

朋(とも)有り遠方より来(きた)る。また楽しからざらんや。

人知らざれども而(しか)も慍(いきどお)らず。また君子ならざらんや。

※ 漢文の書き下し方にはいろいろな流儀がありますが、本稿では江戸時代の儒者・中村惕斎(てきさい)のものを採用し、書き下し文を現代仮名遣いにしました。

●現代語訳

先生(=孔子)がこうおっしゃった。

「人としての生き方でも、また勉強や技術でも、できないことは先生や先輩に教わったり先人のお手本の真似をしたりして教わる。これが『学ぶ』ということです。一通り学んだら、しょっちゅうおさらいをして、フィードバックを得ながら自分自身にしっかり覚えさせる。これが『習う』ということです。これを繰り返していくと、苦手な部分もしぜんと少しずつできるようになって、得意な部分はなおのこと磨かれてきます。こうなると俄然(がぜん)しめたもので、やればやるほど面白味が増してくるものです。何だかわくわくしてきませんか。

またそうすると、同好の仲間もできて、近くからはもちろん、遠くからさえもわざわざ会いに来てくれるようになります。有意義な議論ができたり、よきライバルに出会えたりしたら、何とも楽しそうではありませんか。

もちろん、世間から認めてもらえなかったり、バカにされたりすることもあります。でも、そういうときにも世間を恨んだりイライラしたりせず、ひたすら自分の学・習を続けてゆく。そういう人になりたいと、そういう人でありたいと、思いませんか。」(拙訳)

学ぶ人「孔子」は心の豊かな人

孔子と聞くとなんとなくマナーにやかましい偉そうなおじさんを想像する人もいるかもしれません(「儒教」のはじめの人だからです)。しかし、『論語』をよく読んでみると、実際にはもっと人間味にあふれた楽しい男性だったように思われます。素晴らしい音楽を聴いて三ヶ月も夢中になったり、弟子に冗談を言ったり、笑ったり泣いたりもする大人です。

孔子は幼いころに父親を亡くし、若いころは小役人として苦労を重ねながら、すさんだ世の中を良くしようとして学問や技術を身につけていきました。孔子が学んでいった冠婚葬祭や応対などのマナー、音楽、武芸、馬車の操縦、読書・作文・書道、数学・建築などを「六芸(りくげい)」といいますが、いずれも当時の士大夫(し・たいふ=役人になる家系)の人には必要なものでした。これらはおおよそ、今でいう「基礎教育」や「読み書き算盤(そろばん)」「一般教養」などに当たる学びです。

そうして役人として人々と交わり、その中で学問を教えたり感化したりといった教育者の仕事もしつつ、理想的な政治を行なうため、政治活動もしていきました。

しかし、50代半ばから70歳近くまでを亡命生活に費やすなど、重要な立場を安定して得ることはできませんでした。晩年には帰国がかないましたが、息子と一番弟子とを相次いで失うなどの悲運もあり、教育研究(礼法など)や著述(古典の注釈)に重きを置いて、何人かの弟子に囲まれながら74年の波瀾の生涯を終えています。

「若いころは、勉強と復習によりものごとができるようになっていくことをよろこび、世に出ては、切磋琢磨(せっさたくま)し合う仲間たちとの議論を楽しみ、老いては、人に認められなくてもふてくされない人間でありたいと思っていた。」

という意味の「子の曰く、学んで……」という上で紹介した言葉が、『論語』およそ500章のはじまりに置かれている理由を考えるとき、筆者はこれが孔子の生き方だったのだろうと思います。

きっとこれは晩年の孔子が自分の一生を振り返ったもの、これ以上なく実感のこもった言葉であったのではないか、と筆者は考えたくなります。何気ない言葉にも思えますが、こうして孔子の人生をふまえて読んでみると、胸に迫ってくるものがないでしょうか。

江戸時代の儒者・亀田鵬斎(かめだ ほうさい)も『善身堂一家言(ぜんしんどういっかげん)』に「孔子の一生がこのようなものであったから、『論語』を編集した人が冒頭にこれを置いたのであろう。意味深いことだ」というようなことを言っています。

渋沢栄一の『論語と算盤』には「孔夫子(こうふうし=孔子)は決して六ヶ敷(むずかし)屋でなく、案外捌(さば)けた方で、商人でも農人でも誰にでも会って教えて呉(く)れる方で、孔夫子の教(おしえ)は実用的の卑近の教である(=わかりやすくて万人向けだ)」とあります。

まとめ

上のような孔子の言葉と態度は、孔子が多くの苦労をして、さまざまな階層の人と交わりながら生きてきたことと無関係だとは思えません。社会と「人間」を誰よりも(?)知っていた孔子だからこそ、こうしたシンプルな教えを説き、2500年が経った今でもそれが読まれ続けているのでしょう。

実際に『論語』を読むとわかりますが、人間の洞察が非常に深く、個別の相手に合わせた的確なアドバイスがしょっちゅう出てきます。こういう人間観察などについても、孔子自身が「学んで時に習う」をしていたのかもしれません。

たとえば、「どんな他者に、どんな自分が、どうあるべきか」をケーススタディで考えるとき、人間・行為に対しての孔子の観察力やコミュニケーション力がヒントになる場面は多くあるように感じます。

そして、それはそのまま、「エシカル(倫理的)」を理想で終わらせないための、つまり実践を通じて自分も他人も生きやすくするための、とても心強い道具になるのではないでしょうか。

以上のように、『論語』は人の中で人として生きていくうえでのすばらしい参考書です。

みなさまが人生の選択をしていく時の、よい羅針盤(らしんばん)になりますように。

参考になる本

『論語』はたくさんのよい本が出ています。手軽に手に入り、読みやすいもの(現代語訳と解説付き)を挙げておきます。

・金谷治訳注(岩波文庫):シンプル。

・宮崎市定訳注(岩波現代文庫):ところどころ切れ味の鋭い訳がある。

・吉川幸次郎訳注(角川ソフィア文庫):いろいろな説を比較できる。

・宇野哲人訳注(講談社学術文庫):おおむね朱子の解釈に従う。

・土田健次郎訳注(ちくま学芸文庫):解説がくわしい。

電子版だと著作権の切れた下村湖人『現代訳論語』が読みやすいと思います。

文・写真:わらしべ ねたろう